L'idea iniziale di questo progetto era quella di raccontare, sotto diversi punti di vista e con differenti approcci, il flusso continuo di profughi e "richiedenti asilo" che sostavano alla stazione di Bolzano e del Brennero prima di proseguire il loro viaggio verso il Nord Europa. Ci siamo resi conto, però, che andava cambiata visuale, andava allargata, cercando di analizzare quanto stava avvenendo anche in prospettiva storica e geografica, partendo da quando il Brennero è diventato confine di Stato, gettando uno sguardo sugli altri confini, Ventimiglia e Lampedusa in particolare, finendo per concentrarci su cosa hanno significato, in realtà, gli accordi di Schengen.

Ricercatori, antropologi, giornalisti, fotografi e designer, ognuno ha offerto il proprio punto di vista, per cercare di inquadrare cosa stia accadendo al sogno europeo, a quello di chi ci abita e a quello di chi vi approda.

È la primavera del 2016 e il Brennero rischia di tornare ad essere una frontiera, una "linea di confine ufficialmente delimitata e riconosciuta, e dotata, in più casi, di opportuni sistemi difensivi" (Treccani). Rispetto al passato, però, le barriere di confine non sono più utilizzate allo scopo di delimitare i propri spazi nei confronti del paese adiacente, non più per ridurre e/o controllare gli scambi tra due stati confinanti, ma con l'esplicito scopo di ridurre il flusso di persone provenienti da altri continenti, da luoghi che distano migliaia di chilometri. La scelta di ripristinare i controlli di confine tra Italia e Austria è stata definita da molti giornali "la fine del sogno di Schengen". Questo lavoro mostra una realtà diversa.

Perché l'accordo di Schengen, che doveva creare una zona di libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, si è basato essenzialmente, e sin dall'inizio, su un accordo di polizia. Perché "La caduta delle frontiere interne ha avuto per corollario il rafforzamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen." (Internazionale). Il punto è che il “rafforzamento delle frontiere esterne” non era il corollario, ma l'essenza stessa di questo accordo. Non è un caso che i lavori per il primo muro europeo, quello di Ceuta e Melilla (pagati con i soldi dell'Unione Europea) siano iniziati nell'autunno del 1995.

(A. Langer, 1995)

Le parole citate qui sopra sono state pronunciate da Alexander Langer in un'intervista raccolta da Radio Radicale al confine di Ventimiglia. Era il 27 giugno 1995. Sei giorni dopo il parlamentare europeo di Vipiteno si tolse la vita. Nell'audio originale, si riescono a sentire le proteste dei profughi della Bosnia a cui era stato impedito di attraversare il confine con la Francia. L'Italia, in quel periodo stava cercando di adattarsi alle norme decise dagli accordi di Schengen, quelle che dovevano abolire i controlli doganali all'interno dei confini europei ma che, come dimostrarono i fatti, furono la base per la costruzione della "fortezza Europa".

"Per l'ennesima volta il fenomeno migratorio è stato scaricato sugli agenti, approfittando del loro senso del dovere e spirito umanitario. Questo, però, non ci esime dall'esprimere alcune valutazioni. Il cittadino è preoccupato dalla latitanza della politica, consapevole, suo malgrado, di essere lenitivo sociale e certo che non sia un problema di Polizia ne tanto meno da questa risolvibile".

(Mario Deriu, segretario regionale del sindacato di polizia Siulp di Bolzano - Corriere dell'Alto Adige 12/06/2015)

(A. Langer, 1995)

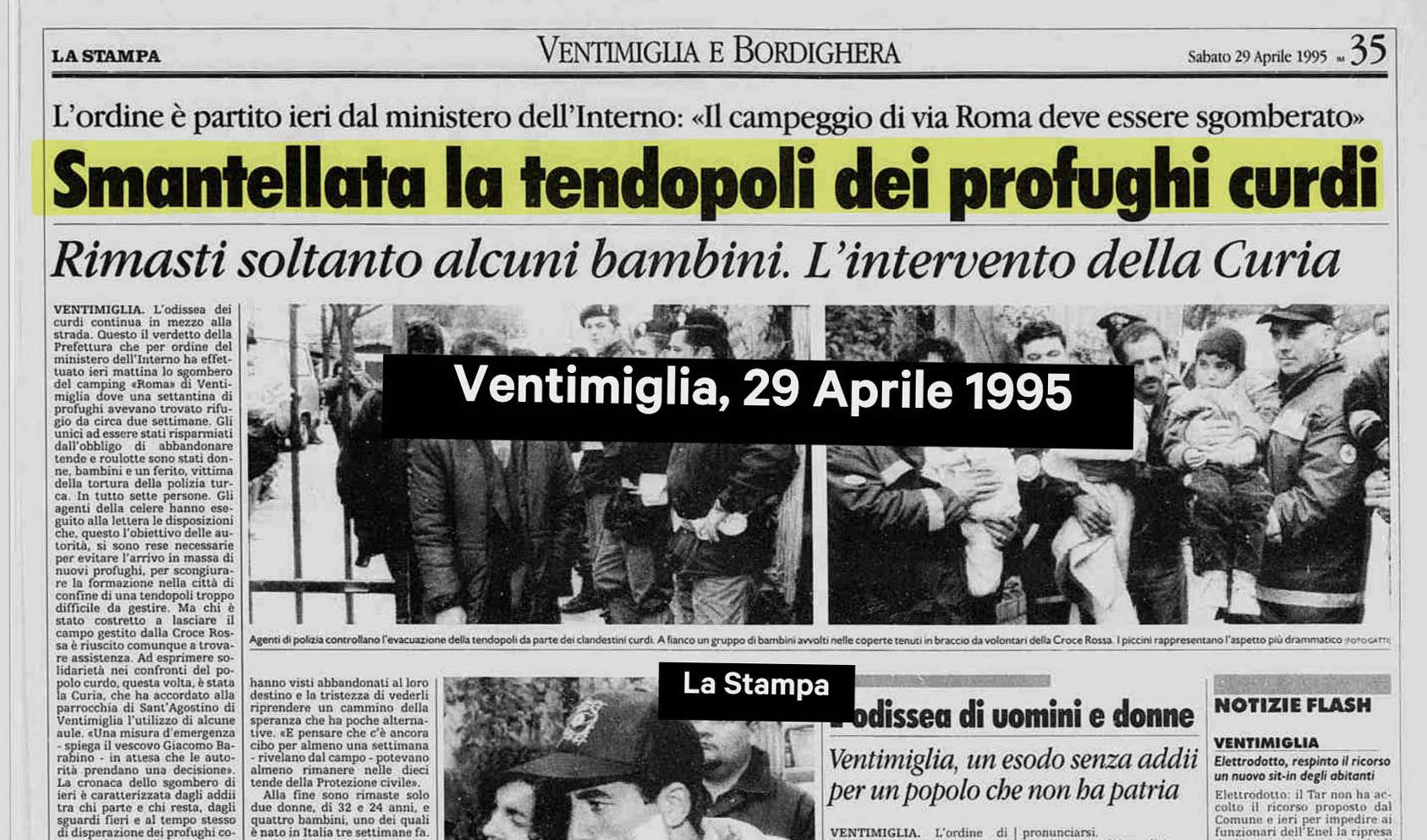

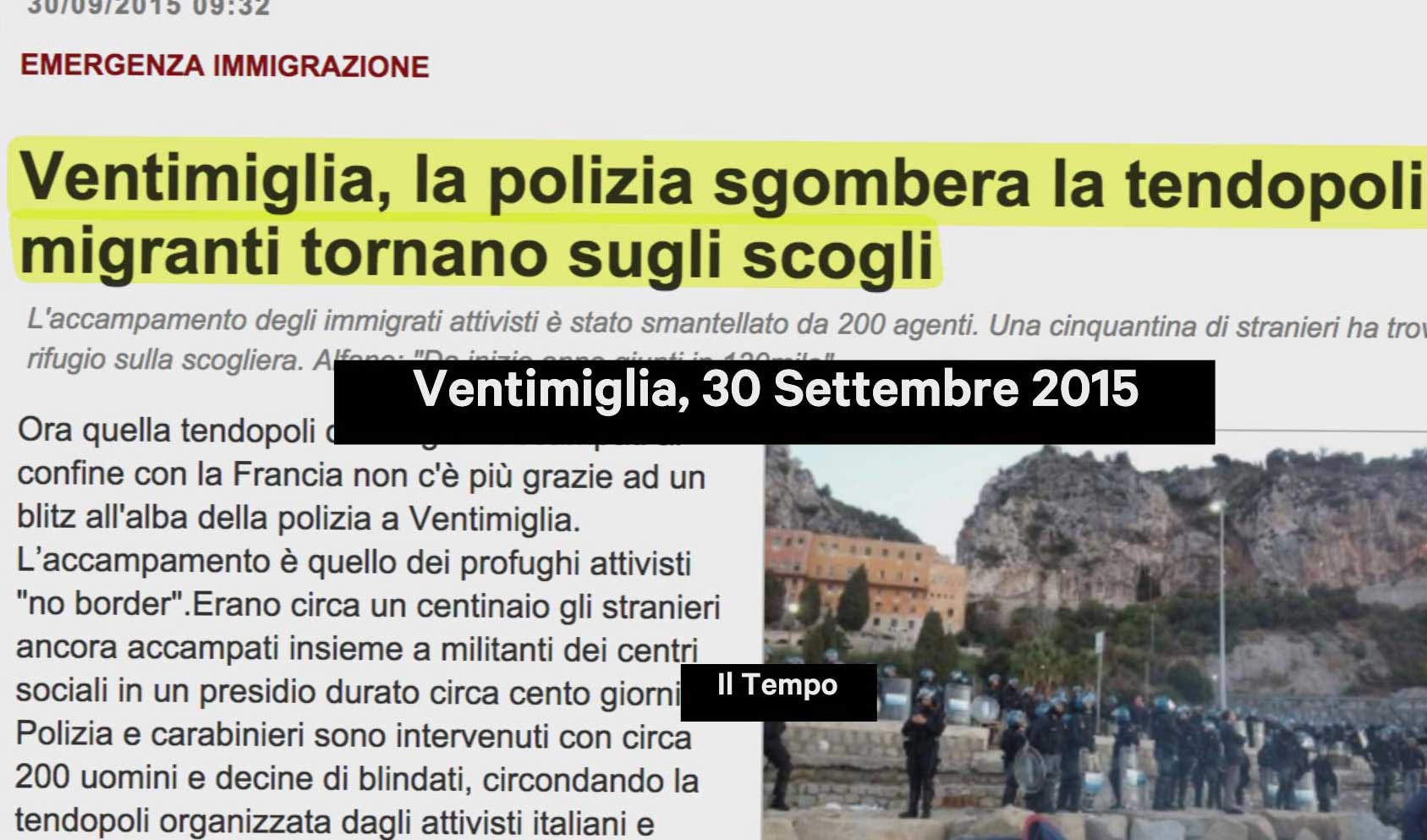

Langer non era profetico. Più semplicemente, era attento alle questioni più importanti, quelle che stavano mettendo in gioco il futuro dell'Europa. Perché la cosiddetta emergenza migranti dura da vent'anni. È dal 1995 che in Europa si sono cominciati a costruire muri inutili e dannosi.

Il reticolato di Ceuta e Melilla, come gli altri che mano a mano sono stati costruiti, non hanno, ovviamente, risolto nulla, e l'evitare di affrontare dimensioni e realtà dei problemi per calcoli elettorali e di consenso politico ha portato alle conseguenze deflagranti di oggi. Le avvisaglie però c'erano tutte, già vent'anni fa. I titoli dei giornali ne sono un esempio lampante, il confronto che potete visualizzare qui sotto ne è solo un piccolo esempio.

(A. Langer, 1995)

L'Austria ha deciso di ripristinare i controlli di confine al Brennero. È una scelta che potrà portare a qualche risultato? Nessuno ha la palla di cristallo, ma un'occhiata al passato può aiutare a comprendere meglio la questione. Il passo del Brennero è diventato un valico di frontiera tra Italia e Austria a partire dal termine della prima guerra mondiale. Da allora non è stato attraversato solo da turisti, ma, principalmente, da persone in fuga da guerre, dittature o più banalmente dalla miseria. Fu attraversato dai profughi al termine della "Grande guerra", dagli "opzionisti" poco prima della seconda, da ebrei destinati ai campi di sterminio a partire dal 1943, poi ancora da eserciti in rotta, prigionieri di guerra, poi, a quarant'anni di distanza, ancora profughi.

Prima dai Balcani, poi dal resto del mondo. Ma tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la guerra in Bosnia, il Brennero fu, anche, luogo di passaggio per centinaia di migliaia di lavoratori italiani che cercarono fortuna in Germania e che spesso la trovarono. I fatti e i numeri che seguono provano a mostrare tutto questo e, soprattutto, a indicare una prospettiva diversa rispetto a quanto sta accadendo oggi.

La prima guerra mondiale iniziò il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo, e si concluse oltre quattro anni dopo, l'11 novembre 1918. Al termine del conflitto il Brennero divenne confine di Stato tra Italia e Austria. Ancor prima del conflitto mondiale era stato attraversato da centinaia di migliaia di italiani, soprattutto del nord-est, alla ricerca di un lavoro nell'impero tedesco.

Il censimento del 1907 aveva registrato 115.000 lavoratori italiani presenti nel territorio tedesco, nel 1913 erano 170.000. Nei mesi precedenti al termine della prima guerra mondiale, il Brennero era stato attraversato da truppe, profughi di guerra, eserciti in rotta e negli anni successivi le cose, purtroppo, cambiarono molto poco.

Siglato il Trattato di Saint-Germain-en-Laye che stabilisce il nuovo confine di stato al Brennero. Le parti del Tirolo comprendenti Cortina d'Ampezzo e le odierne Province Autonome di Bolzano e di Trento furono annesse al Regno d'Italia.

Nella dependance dell'Hotel Victoria, di fronte alla stazione di Bolzano, viene inaugurato, alla presenza della Regina Margherita, l'”Ospizio Bonomelli” allo scopo di assistere gli emigranti. Viene collocato un busto in onore del mons. Bonomelli, con la seguente epigrafe: "L'Opera da lui fondata volle eretta questa casa ospitale perché gli emigranti lavoratori di due stirpi

prosperanti pacifici dentro l'inviolabile confine che natura pose all'Italia, nel suo nome augusto trovino ricovero, assistenza, conforto e consiglio". In un solo anno, il 1927, "l'ospizio Bonomelli ha distribuito cinquemila razioni di cibo ed ha alloggiato settecentosessantatre persone, il tutto gratuitamente".

Giunge all'Ambasciata italiana di Berlino la richiesta da parte tedesca di assumere un piccolo contingente di braccianti, 2.500 in tutto. Le autorità del Reich preferirebbero venissero dal Sudtirolo. Il 3 dicembre 1937 si stabilisce che nell'anno 1938 la cifra dei lavoratori potrà raggiungere il numero di 10.000 fino ad un massimo di 30.000.

Nel 1938 partono 31.071 braccianti che diventano 36.000 nel 1939; dal 1940 il totale annuale si stabilizza attorno alla cifra di 50.000. Nel 1943 non ci sono partenze. Accanto ai braccianti, il Terzo Reich chiede all'alleato italiano anche edili e minatori. Dei primi, dall'autunno del 1938 a tutto il 1939, ne passano 9.500

Vengono sottoscritti gli accordi sulle “opzioni”. Alla popolazione di lingua tedesca e ladina del Sudtirolo fu imposto di scegliere se diventare cittadini tedeschi, e trasferirsi nei territori del Terzo Reich, o se rimanere cittadini italiani rinunciando ad essere riconosciuti come minoranza linguistica. Il termine per “optare” è stabilito per il 31 dicembre 1939. Nei primi mesi del 1940 iniziano a partire i primi treni speciali per trasferire gli optanti al di là del Brennero. In totale emigrarono circa 75.000 persone

Le truppe tedesche invadono la Polonia. È lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

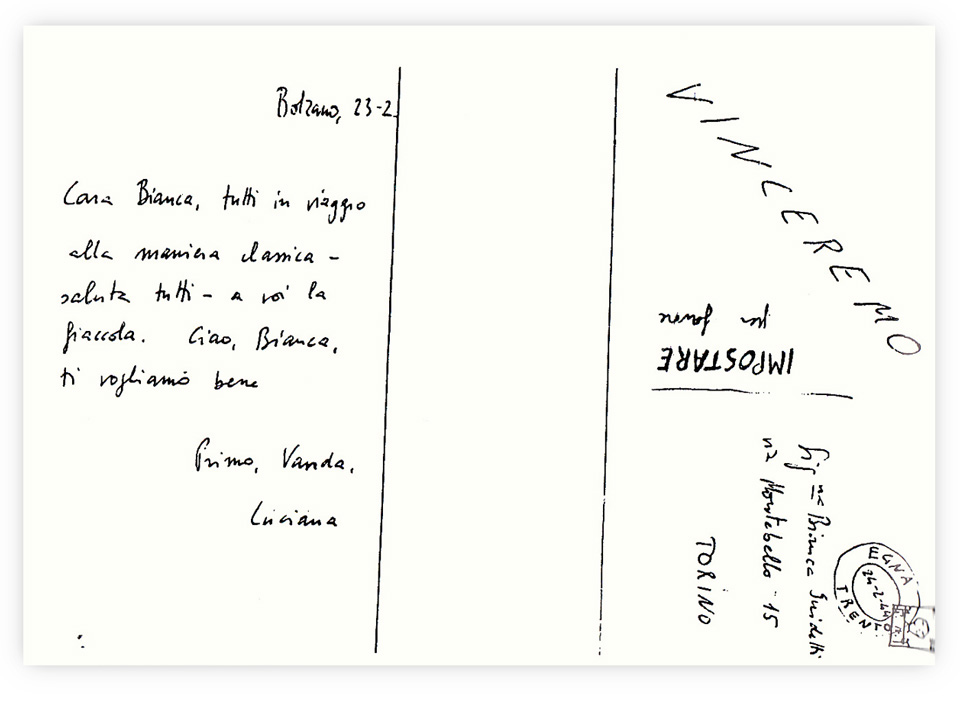

Poco prima del passaggio dal Brennero sul treno diretto ad Auschwitz,lo scrittore Primo Levi lascia cadere una cartolina diretta alla sua famiglia.

Resa delle forze armate tedesche. Fine della seconda guerra mondiale in Europa. Nei mesi successivi rientrano dal Brennero, profughi e prigionieri di guerra, numerosi optanti e gli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento. I soldati sopravvissuti oltrepassato il confine, vengono assistiti al “Centro assistenza rimpatriati” di Bolzano.

Rientra in Italia anche Primo Levi : "A notte fatta passammo il Brennero che avevamo varcato verso l'esilio venti mesi prima: i compagni meno provati, in allegro tumulto;

Leonardo ed io, in un silenzio gremito di memoria. Di seicentocinquanta, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre" Da "La tregua")

Nel 1950, 650.000 persone attraversano il confine sulla strada del Brennero, otto anni dopo diventano quasi due milioni. In treno, nello stesso periodo, aumentano da 450.000 a 955.000.

Numeri che dimostrano come il traffico turistico attraverso il Brennero avesse superato quello di ogni altro passo di frontiera italiano.

L'Italia sigla con la Germania un accordo per il reclutamento di forza lavoro. A questo patto seguì nel 1957, con la nascita della Cee, il riconoscimento del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno degli stati membri della Comunità. Così sempre più italiani vengono attratti dalle possibilità offerte dall'industria tedesca in pieno boom economico.

Dal 1954 al 1962 sono 2.104.900 i "lavoratori ospiti" che si recano in Germania, di cui 737.700 italiani. Sono la comunità più consistente, seguiti da spagnoli, greci e turchi (fonte: Migration und Politik: Westdeutschland - Europa - Ubersee 1945-1961)

Il settimanale tedesco 'Der spiegel' celebra il milionesimo Gastarbeiter (Lavoratore ospite)

"Dal 1990 e fino al 1997 il confine del Brennero era in una situazione durissima. Durante la guerra in Croazia, Bosnia e Kossovo la mia azione creò una sorta di vortice nei mass media. Divenni punto di riferimento umanitario per i profughi, dato che i miei contatti con la polizia di frontiera mi consentivano una certa libertà di movimento. Ricordo una processione del Corpus Domini che si svolse di qua e di là dei confini; venne ripresa dai media perché aveva portato al Brennero persone da tutta Europa, undici regioni d'Europa si incontrarono per dare vita ad una preghiera ecumenica in lingue diverse.

Non posso dire quante persone ho aiutato. Certo ho dovuto anche subire ingiurie e calunnie. Ad un certo punto mi sono reso conto che il mio aiuto ai profughi era biasimato e malvisto dalle autorità istituzionali e questo mi ha convinto ad abbandonare il confine".

(Testimonianza di Don Hugo Senoner, ai tempi parroco del Brennero)

Degli oltre 600.000 italiani presenti in Germania nel 1993, 166.000 vivono in Germania da oltre 30 anni, 87.000 da 15 a 30 anni.

Firmato l'accordo di Schengen per creare una zona di libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, nei fatti, un accordo di polizia.

Vengono abolite le sbarre al confine del Brennero. Alla cerimonia ufficiale partecipa il ministro degli Interni Giorgio Napolitano che mette in guardia contro "ogni ritorno a nazionalismi perversi e distruttivi", ma annunciava "un nuovo e forte impegno per la sicurezza, in accordo con l'Austria, per contrastare, non solo le organizzazioni criminali, ma anche l'immigrazione clandestina”

È la primavera del 2016 e il Brennero rischia di tornare ad essere una frontiera, una "linea di confine ufficialmente delimitata e riconosciuta, e dotata, in più casi, di opportuni sistemi difensivi" (Treccani). Rispetto al passato, però, le barriere di confine non sono più utilizzate allo scopo di delimitare i propri spazi nei confronti del paese adiacente, non più per ridurre e/o controllare gli scambi tra due stati confinanti, ma con l'esplicito scopo di ridurre il flusso di persone provenienti da altri continenti, da luoghi che distano migliaia di chilometri. La scelta di ripristinare i controlli di confine tra Italia e Austria è stata definita da molti giornali "la fine del sogno di Schengen". Questo lavoro mostra una realtà diversa.

L'obiettivo della creazione dello “spazio Schengen” era quello di creare un'area di libera circolazione dei cittadini europei all'interno dell'Unione. Questo ha portato all'abolizione graduale dei controlli sistematici lungo i confini interni, ma anche il rafforzamento dei controlli ai confini esterni, lo sviluppo di una politica comune riguardante i visti e le richieste d'asilo, la creazione del database SIS ed ad un rafforzamento della cooperazione in ambito giudiziario e di polizia. È l'articolo 20 del "Codice Schengen" a stabilire l'abolizione dei controlli interni e sancisce che: “i confini interni possono essere attraversati ovunque senza controlli sulle persone, indipendentemente della loro nazionalità. Mentre controlli sistematici al confine sono stati aboliti, per motivi di sicurezza interna gli stati membri possono comunque effettuare spot-checks non-continuativi e mobili all'interno del proprio territorio e nell'area di confine”. L'obiettivo del "Regolamento Dublino" é, invece, quello di individuare il Paese responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale all'interno dell'Ue, e stabilisce come criterio cardine quello del primo ingresso, ovvero il primo paese europeo raggiunto dal richiedente.

La motivazione ufficiale è quella di garantire che almeno uno degli Stati membri prenda in carico il richiedente, e che non vengano presentate domande in più stati. Chi si sposta autonomamente e irregolarmente, può quindi essere riportato nel primo paese d'arrivo (individuato tramite le impronte registrate in EURODAC). Ma dopo quindici anni di tentativi e 25 anni di "Dublino", siano lontanissimi da un sistema di asilo comune per tutta l'Unione Europea e anche solo da una realtà “armonizzata” con standard – minimi – uguali per tutti. Sono tante le organizzazioni che chiedono, oggi, il superamento di questo sistema per tener conto degli interessi degli stati ma anche di quelli dei richiedenti di protezione internazionale.

(A. Langer, 1995)

Nel 2015 sono stati tra i 30 ed i 70 al giorno, per lo più tra i 20 ed i 30 anni, coloro che quotidianamente sono transitati dal Brennero, e che in un mondo o nell'altro, sono riusciti a passare i controlli trilaterali (polizia italiana, austriaca e tedesca) istituiti per contrastare il fenomeno.

Parliamo di 2500/3000 passaggi ogni mese (fonte: ripartizione Politiche Sociali della Provincia autonoma dell'Alto Adige), circa 26.000 persone in tutto il 2015, circa il 30% dei 153842 profughi sbarcati in Italia l'anno scorso (fonte Unhcr).

I numeri e la geografia dimostrano come il Trattato di Schengen sia figlio di una concezione parzialissima di cosa dovesse diventare l'Europa. Perché l'accordo sul controllo dei confini esterni e quello successivo di Dublino sembrano disinteressarsi di un fattore geografico fondamentale: il confine naturale d'Europa è in gran parte costituito dal mare, in particolare dal Mar Mediterraneo. Probabilmente, i paesi nord europei hanno creduto di poter scaricare il problema sui paesi mediterranei, ma i numeri dimostrano quanto si siano sbagliati. Basti osservare alcuni dati riguardanti gli sbarchi in Italia, Grecia e Spagna, e confrontarli e con quelli successivi riguardanti le richieste di asilo e i tempi di risposta dei vari paesi dell'Unione.

0

Rifugiati/migranti sbarcati in Europa nel 2015

6 mesi

Svezia

Francia

Germania

Ungheria

6 mesi è il tempo medio previsto in Europa per processare una richiesta di asilo.

fino a 7 mesi

fino a 7 mesi

fino a 11 mesi

fino a 12 mesi

Belgio

Grecia

Italia

UK

Cipro

fino a 12 mesi

fino a 18 mesi

fino a 24 mesi

fino a 36 mesi

fino a 36 mesi

6 mesi

Svezia

fino a 7 mesi

Francia

fino a 7 mesi

Germania

fino a 11 mesi

Ungheria

fino a 12 mesi

Belgio

fino a 12 mesi

Grecia

fino a 18 mesi

Italia

fino a 24 mesi

UK

fino a 36 mesi

Cipro

fino a 36 mesi

Nonostante la direttiva europea indichi 6 mesi come il tempo necessario per processare una richiesta di asilo da parte del paese incaricato, la realtà è differente, con casi estremi come quello di Cipro, in cui le domande possono venir processate fino a 30 mesi oltre quelli stabiliti dalla legge, espressione chiara di una mancata "armonizzazione" all'interno dei paesi membri.

Questa cornice, non aiuta certamente il processo di inclusione del richiedente asilo nel nuovo tessuto, nè tantomeno quello di espulsione nel caso la richiesta venga respinta, senza tenere in considerazione la disparità di trattamento offerta dai singoli paesi.

Manca, inoltre, una direttiva o clausola riguardo gli standard minimi delle misure e dei servizi di integrazione ed inclusione sociale, linguistica, lavorativa, che dovrebbero accompagnare le misure di accoglienza. Senza condizioni e tempistiche condivise o almeno il più possibile omogenee tra i vari paesi costituenti l'UE, sarà veramente difficile arginare il fenomeno migratorio che quotidianamente attraversa i non-confini europei per ricongiungersi con i propri familiari o semplicemente per cercare di usufruire di un trattamento immaginato come più vantaggioso, durante il necessario tempo di verifica della propria domanda.

Per capire meglio quello che succede quotidianamente attorno ad un confine mobile, abbiamo intervistato alcuni dei profughi che, quotidianamente, sono transitati da Bolzano. In gran parte provenivano dall'Eritrea e desideravano raggiungere il nord Europa. Avevano lasciato la propria terra a causa della durissima dittatura militare e cercavano di raggiungere i parenti, soprattutto in Germania e Svezia.

Il lungo viaggio prevede la traversata del confine col Sudan e l'arrivo a Khartum, dove i profughi, solitamente, rimangono qualche mese a lavorare per raccogliere il denaro necessario alla prosecuzione del viaggio. Affidandosi a dei passatori libico-eritrei attraversano poi il Sahara e giungono in Libia, dove, a Tripoli, si imbarcano per Lampedusa e proseguono per la Sicilia, Roma ed il Brennero, che è solo una porta che li divide dal Nord Europa. Quelli che abbiamo intervistato l'hanno tutti oltrepassata.

Ha lasciato il suo paese, il Senegal, e vuole ringraziare gli Italiani e gli Europei se è ancora vivo e non è morto in fondo al mare.

Dall'Etiopia in Europa agli Stati Uniti, come? Non lo sa di preciso, ma sa che niente è impossibile, come attraversare il deserto ed il Mediterraneo rimanendo vivo.

In 500 su un barcone, una donna partorisce, i soccorsi ed il destino appeso ad un asilo: se la Germania glielo concederà bene, altrimenti continuerà il suo pellegrinaggio.

In Eritrea a 17 anni si entra nell'esercito, e ci si rimane per tutta la vita senza opzione di scelta, a 10€ al mese.

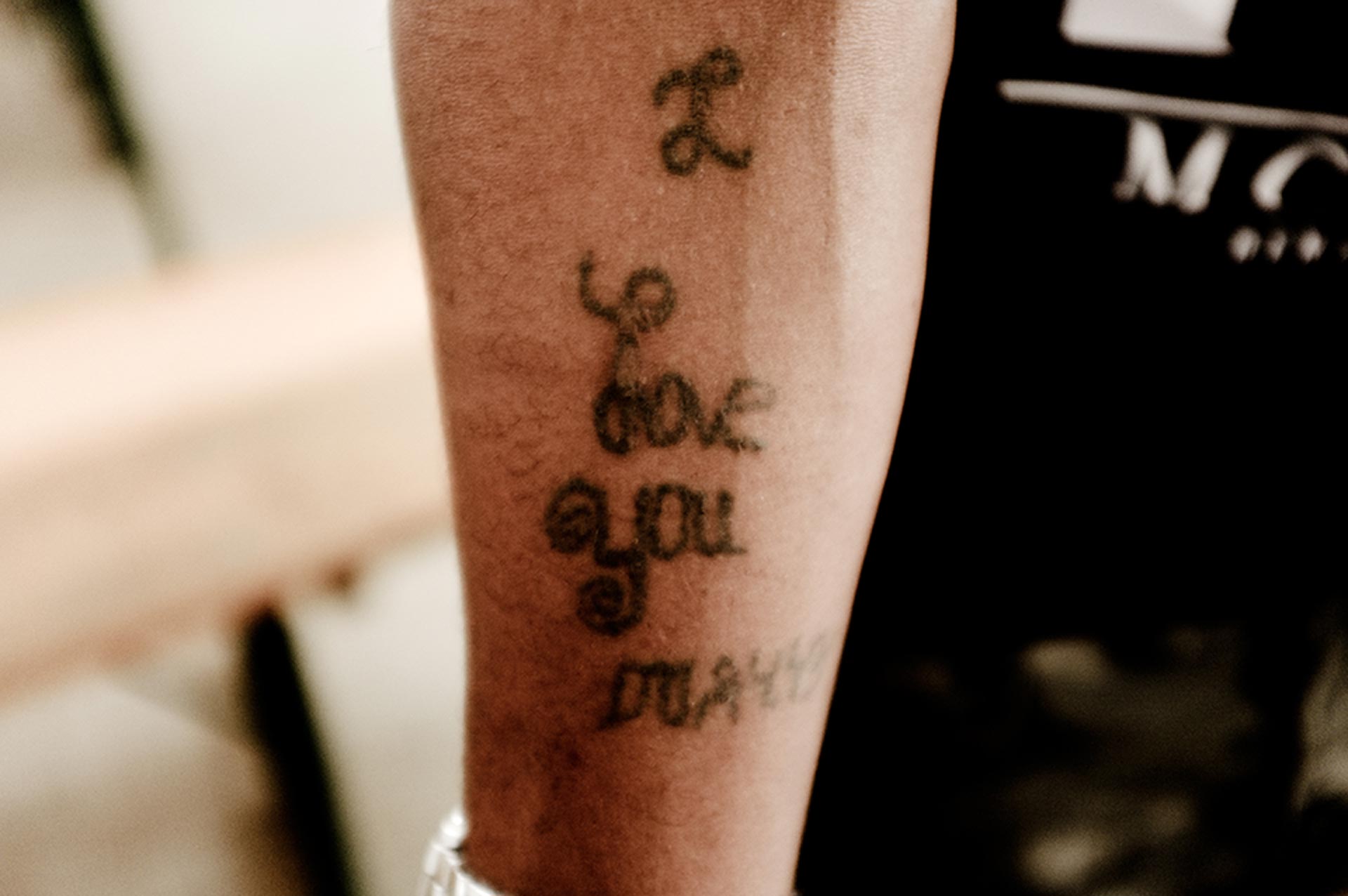

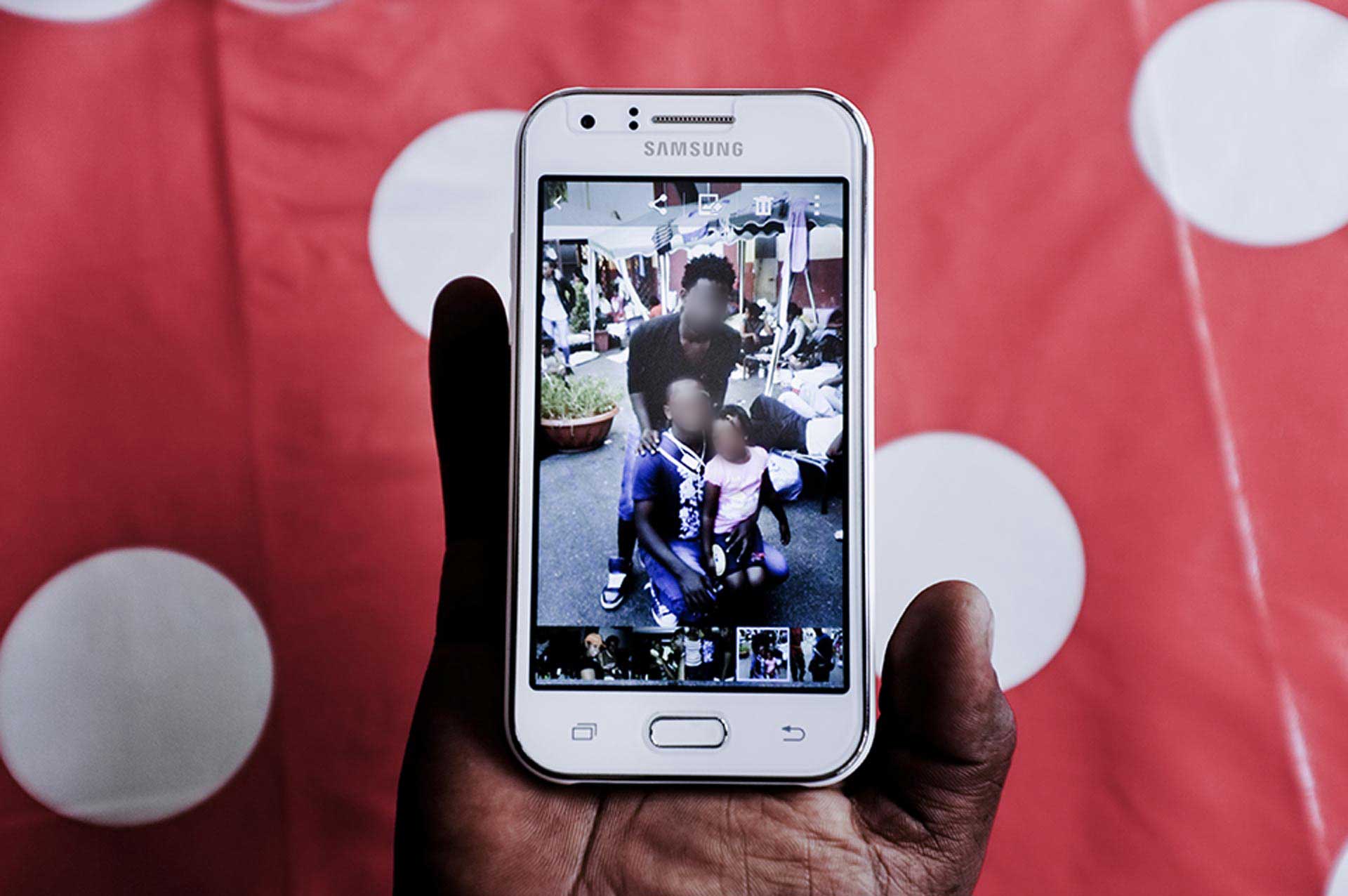

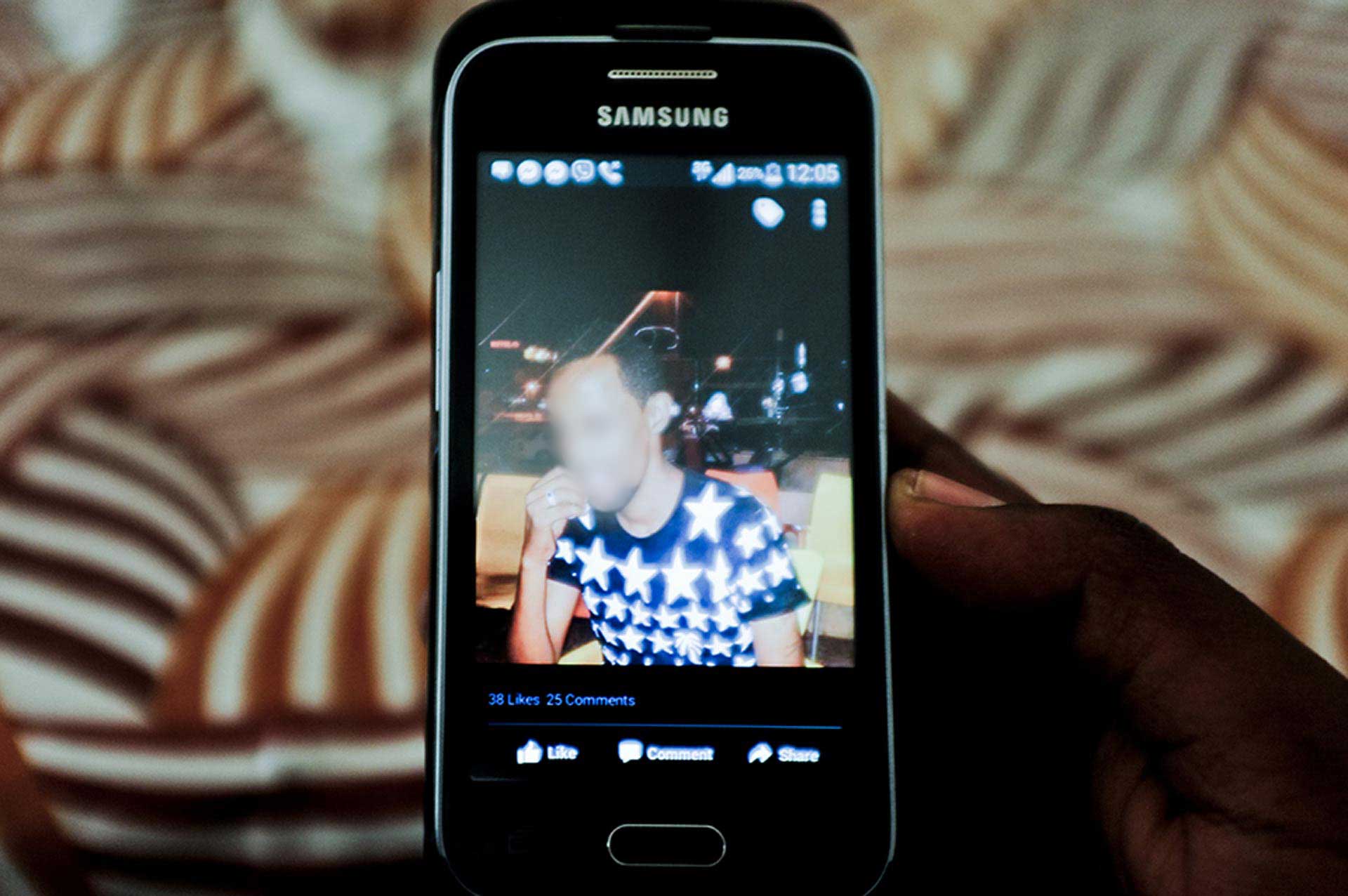

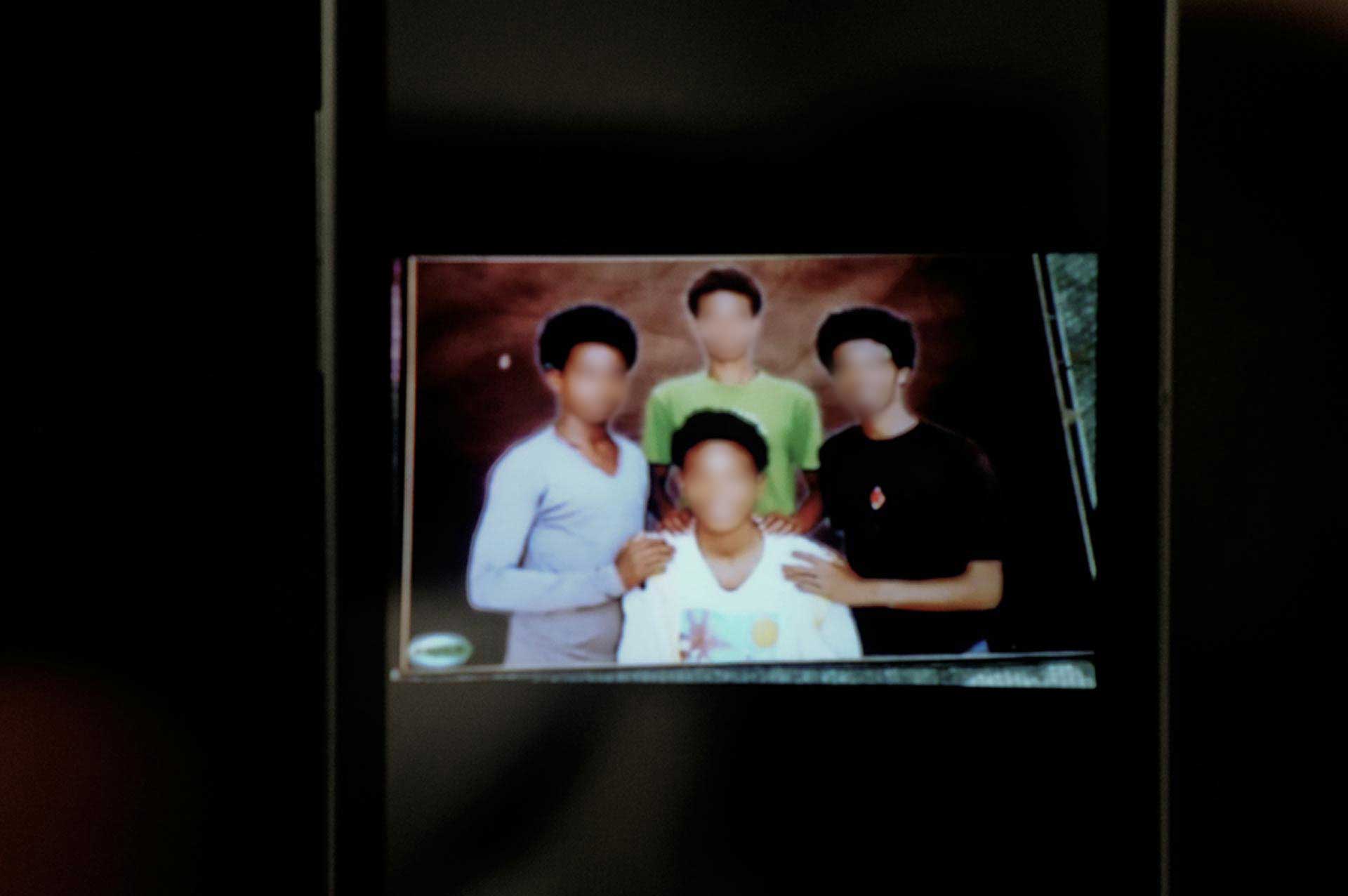

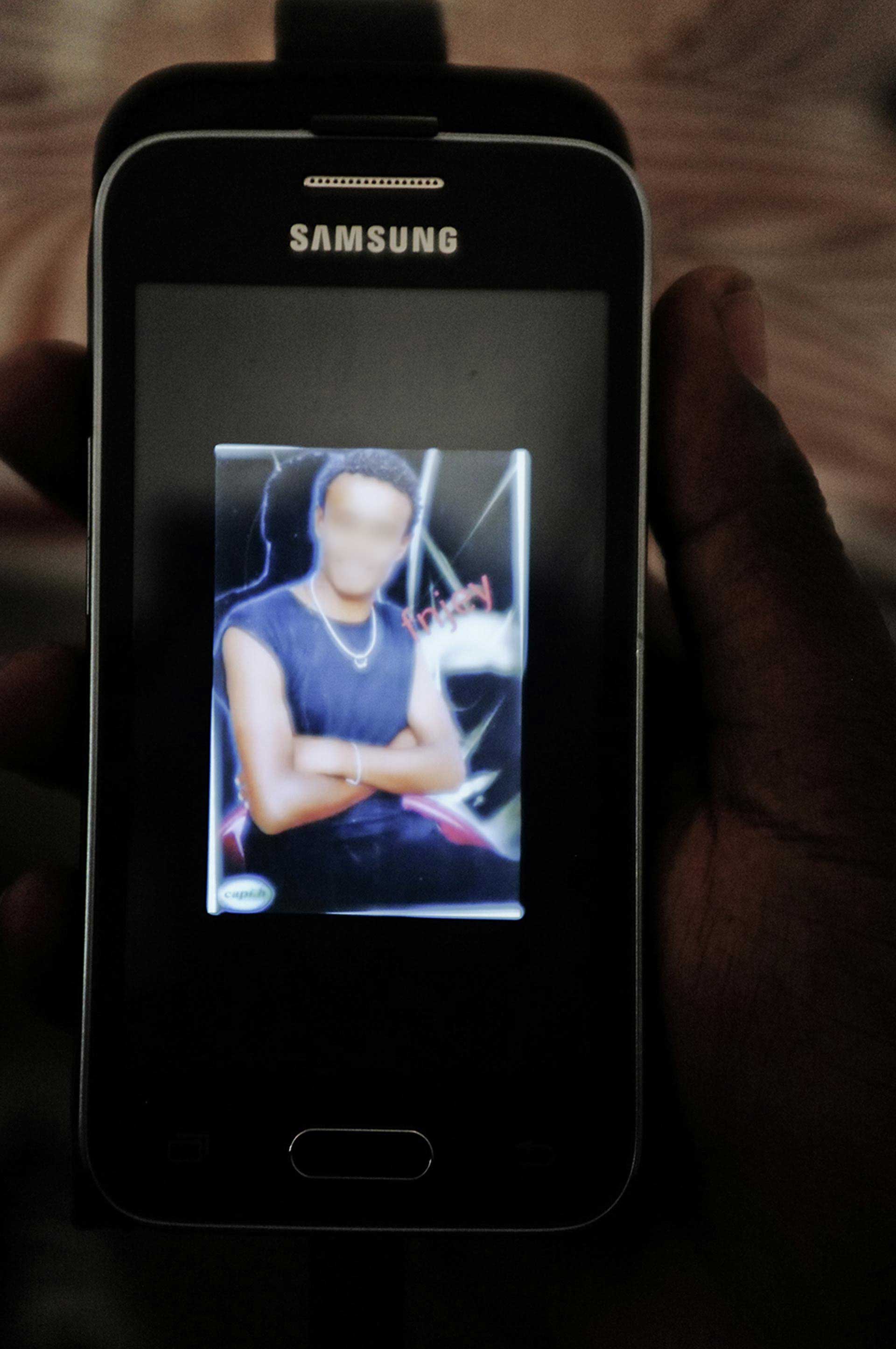

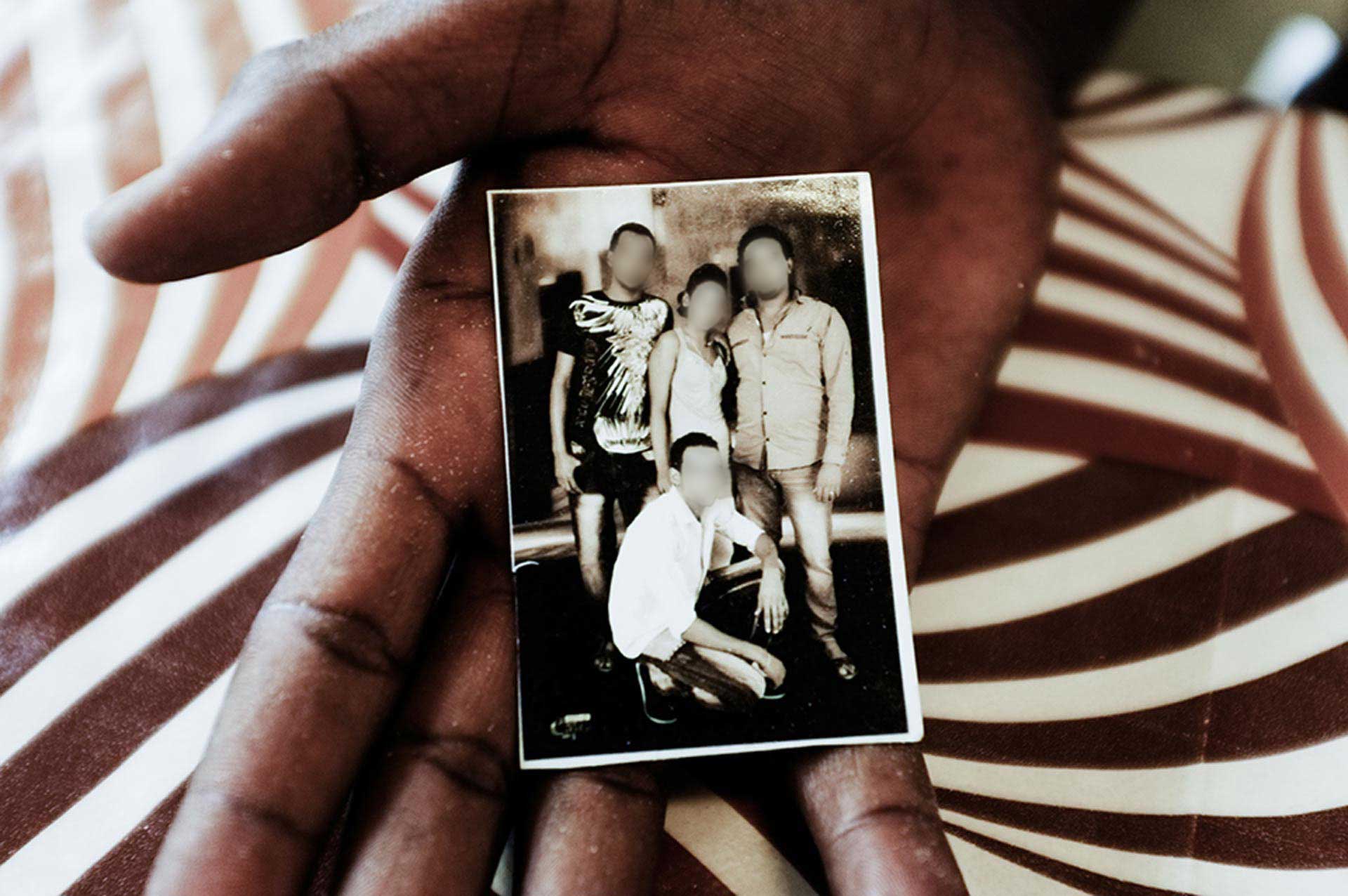

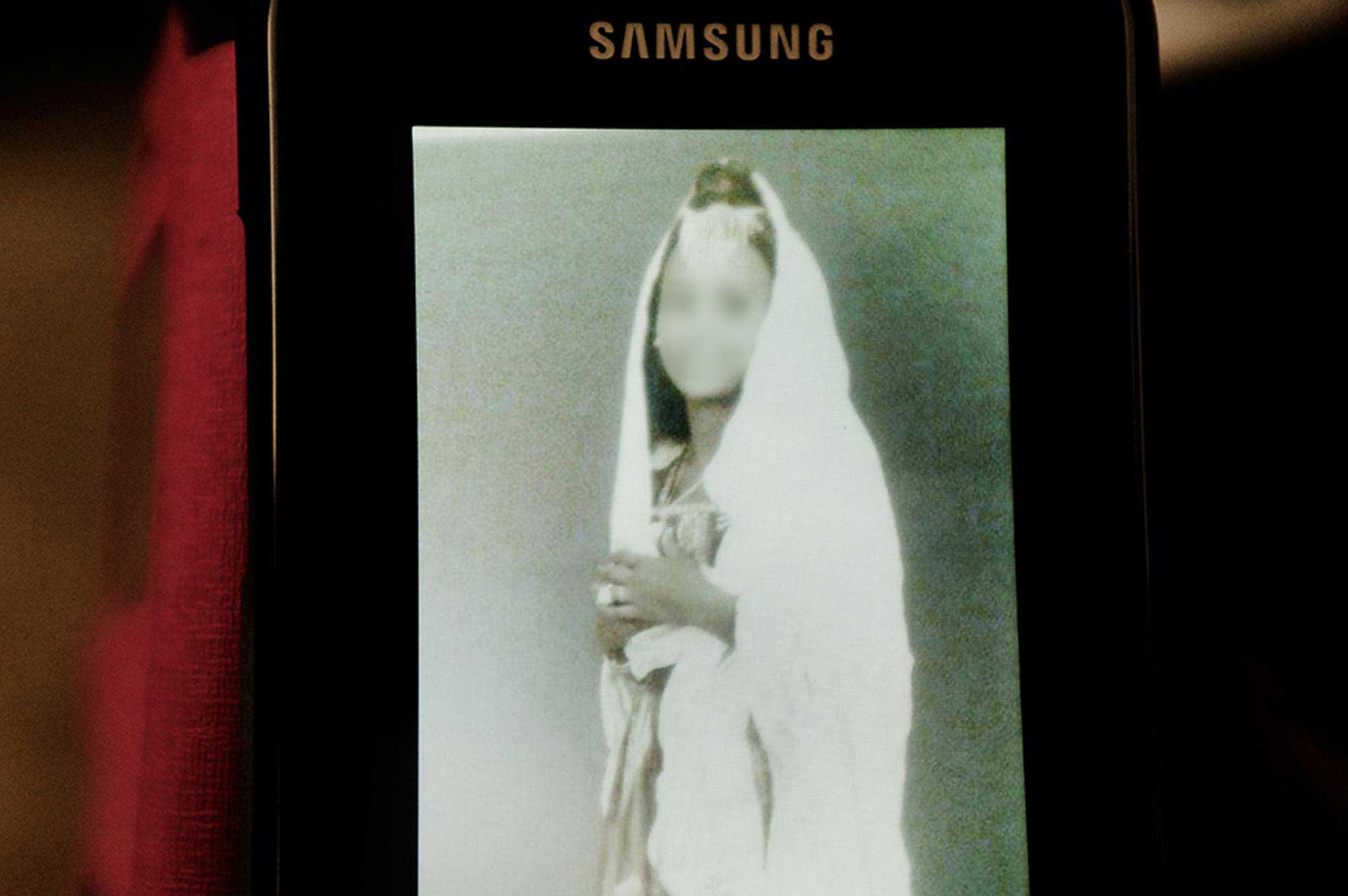

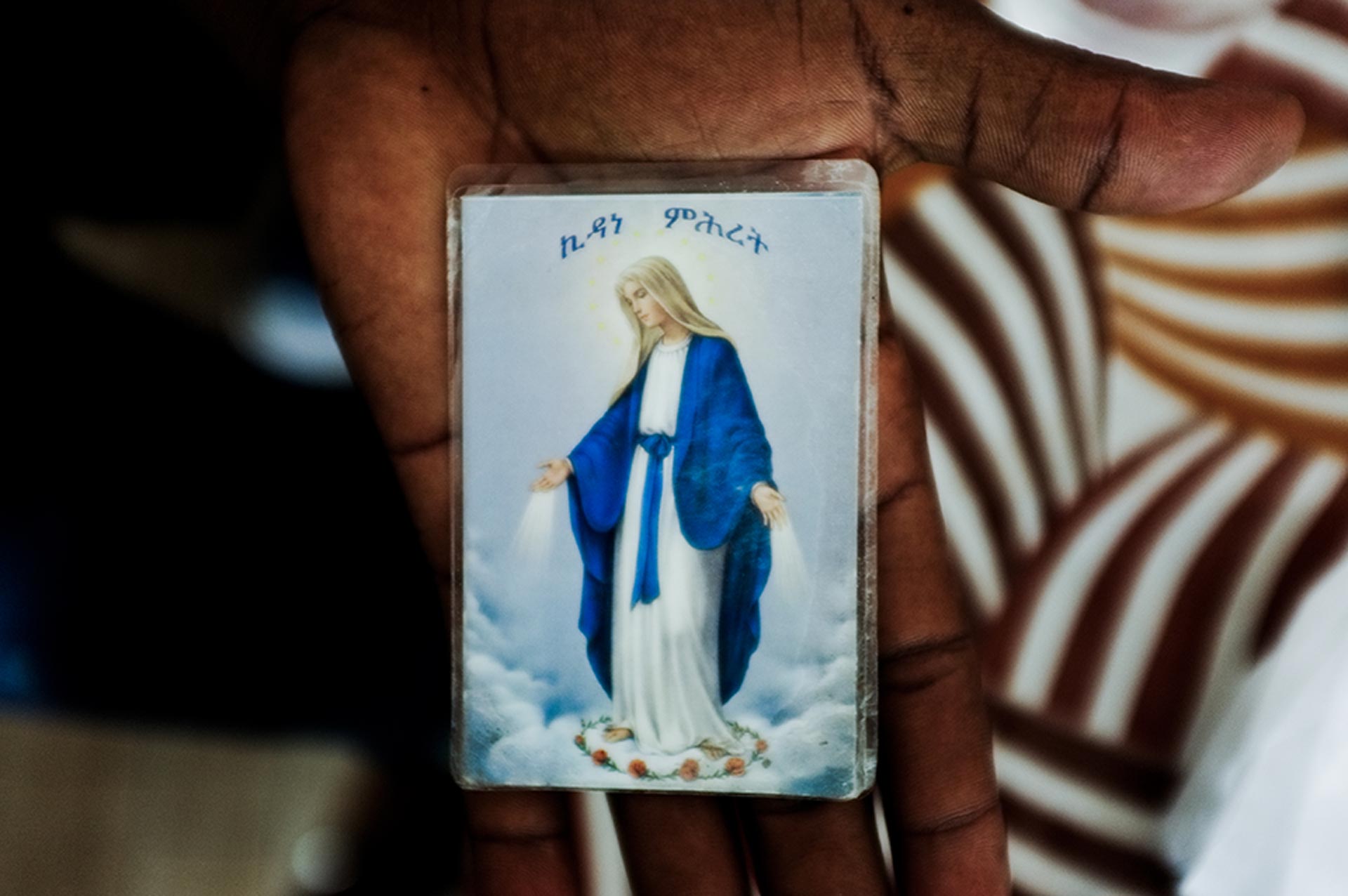

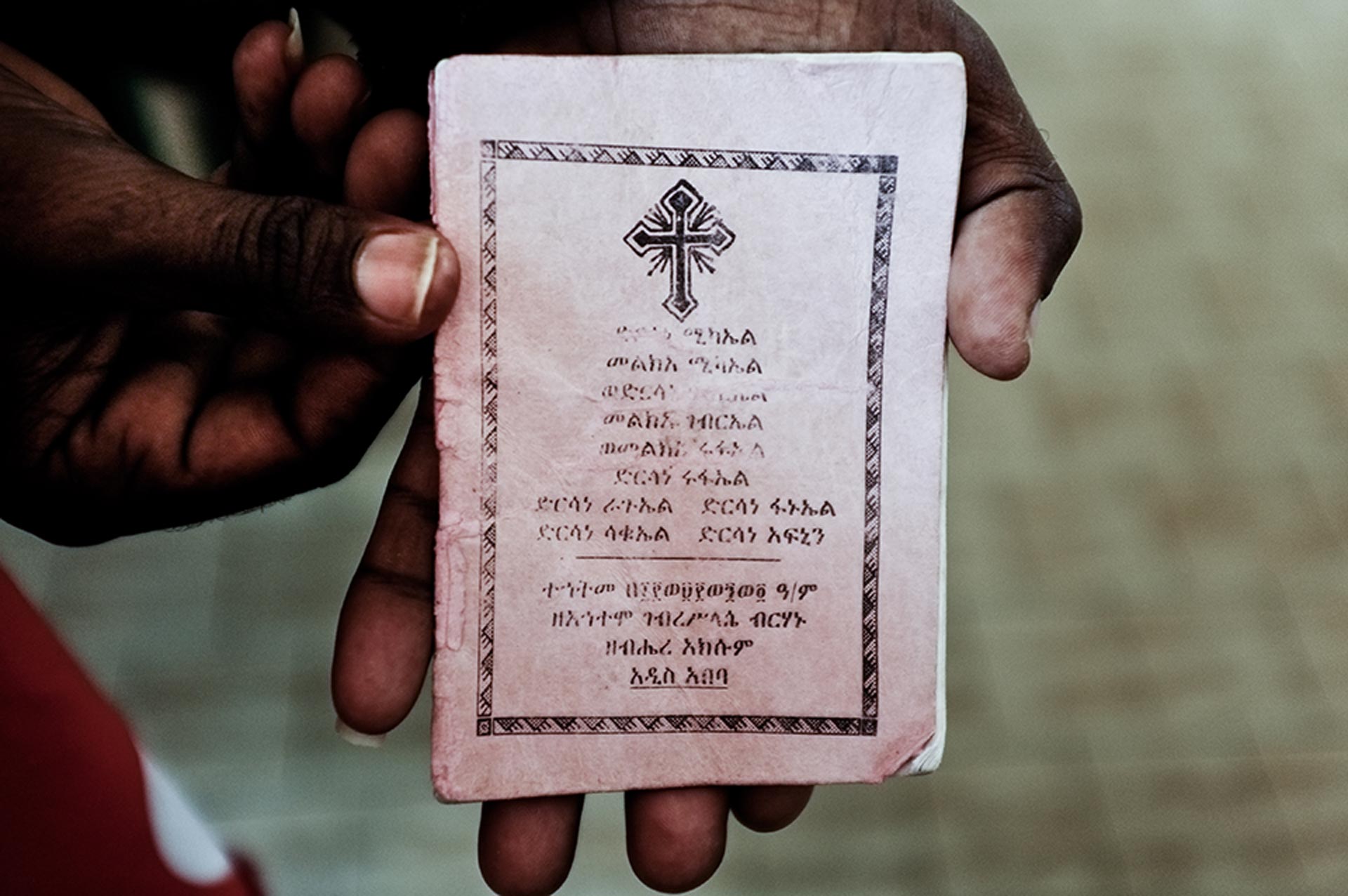

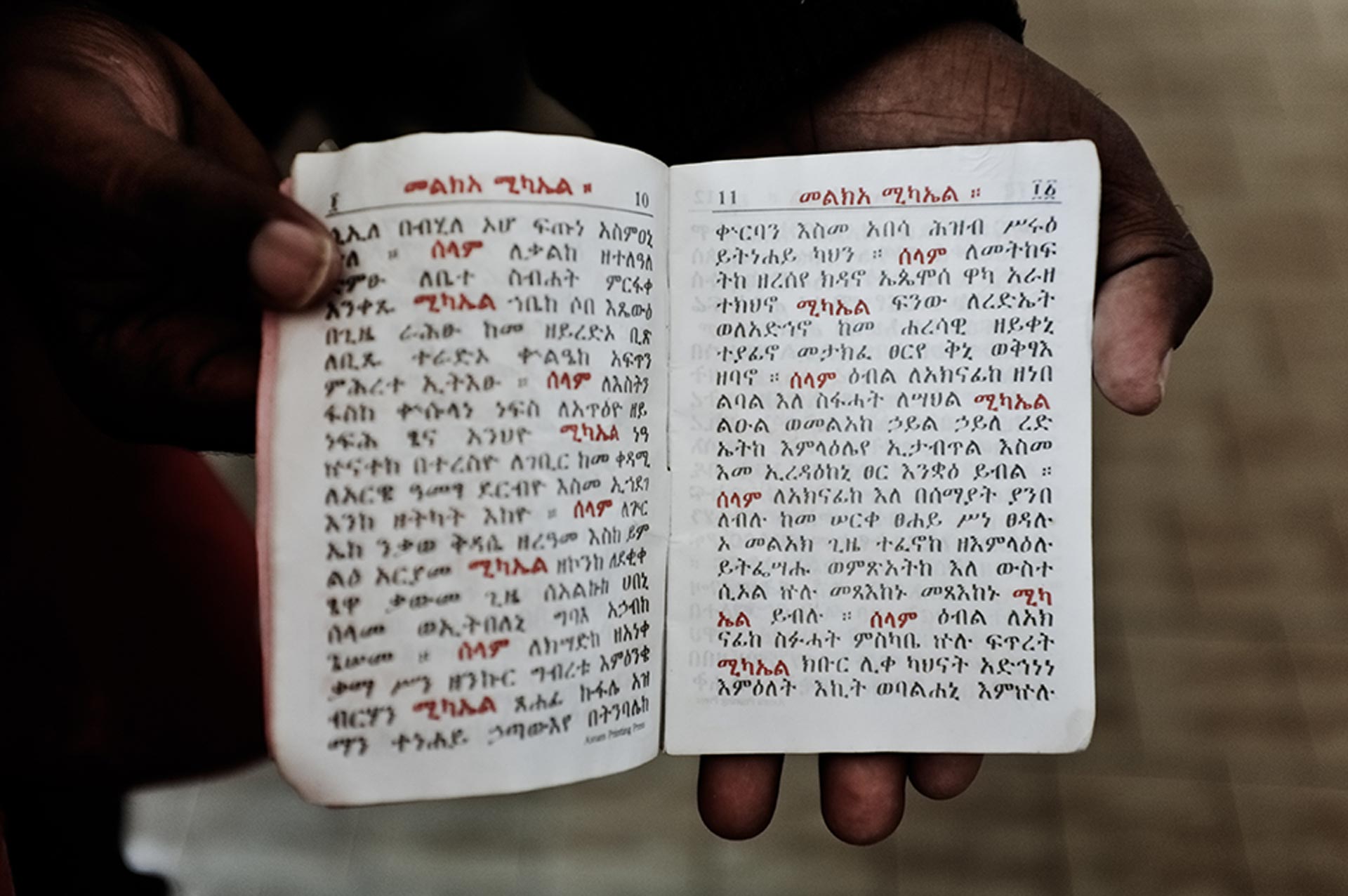

Questa è la domanda rivolta ai migranti in transito dal Brennero, durante le varie fasi della ricerca. Il lungo tragitto e le rapine subite fanno sì che del bagaglio di partenza rimanga ben poco: bibbie, tatuaggi, il proprio smartphone e, raramente, collane ed anelli. Moltissimi hanno la croce al collo, spesso come simbolo di protezione dai rischi e dai pericoli del viaggio. Con lo smartphone, invece, i profughi scrivono a casa e chiedono informazioni ad amici e parenti già arrivati a destinazione sul tragitto da percorrere. Il cellulare contiene anche l'album delle fotografie di famiglia, forse la cosa più intima e preziosa che i profughi portano con sé e che solo raramente ci hanno mostrato.

I tatuaggi, spesso disegnati da amici o, in alcuni casi, dai propri genitori, sono spesso a tema sacro ed assumono un duplice valore: quello di "protettore" religioso e quello di "legame" con i propri familiari ed amici lontani. È come se di fronte alle avversità venisse attivata una sorta di modalità d'emergenza, fatta da oggetti e sentimenti riferibili alla sfera intima, familiare e religiosa, in grado di consolare e infondere forza e resistenza.

(per motivi di protezione, abbiamo celato i volti dei parenti o amici dei profughi che si sono concessi alla fotografa)

(A. Langer, 1995)

Tutto quanto scritto finora finisce inevitabilmente per puntare il dito su una questione che continua ad essere irrisolta. Cos'è l'Europa oggi? Cosa vuole diventare? Come si pensa o si immagina? La risposta non l'abbiamo trovata, anche perché, a quanto pare, nessuna ce l'ha. Per anni, complice la questione relativa alla moneta unica, l'Europa si è creduta un club esclusivo che ammetteva solo chi avesse le carte in regola. E parliamo di interi Stati, non di persone, perché intanto, come è sempre accaduto, le persone hanno continuato a superare le frontiere, nonostante i muri, nonostante i pericoli.

Ovvio, quindi, che nel 2016, nonostante Schengen e nonostante l'Euro pochissimo sembra essere cambiato. Si discute ancora di parametri economici, si rinforzano i confini esterni e, ora, si ricostituiscono anche quelli interni. Vent'anni sono passati inutilmente, perché si è voluto ostinatamente girare la testa di fronte al problema, pensando al consenso politico più che alla soluzione dei problemi. E solo ora ci si sta accorgendo che tutto questo ha fatto sì che si sedimentasse un risentimento verso l'Europa e i suoi trattati che rischia davvero di riaprire scenari che credevamo ormai chiusi. E soprattutto che stanno uccidendo il sogno europeo.